|

〜明末内府で抄写された『皇明実録』の残本〜

『皇明実録』明・胡広等奉勅纂修、及び楊士奇等奉勅纂修

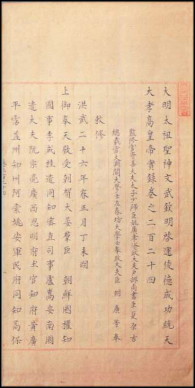

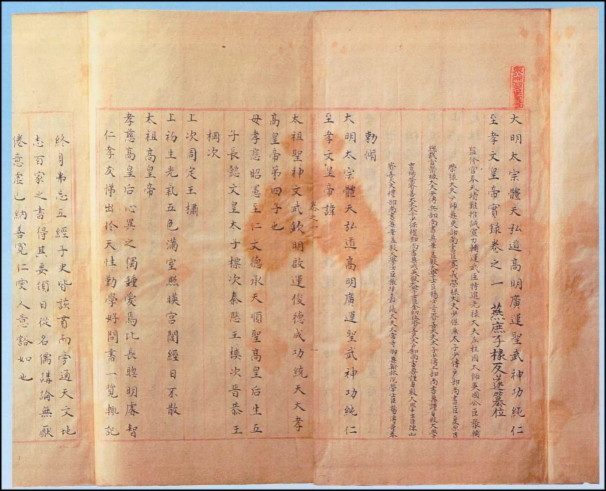

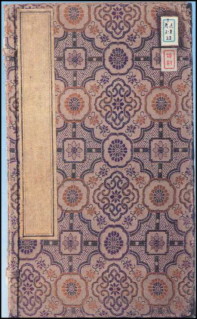

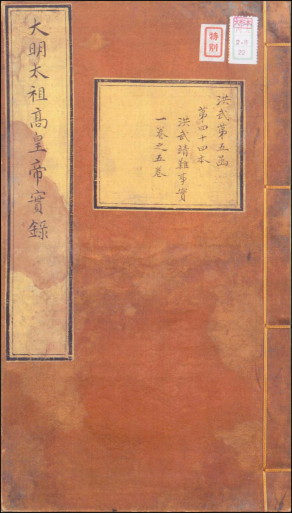

縦34㎝×横19.3㎝ 匡郭23.5㎝×15.6㎝ 毎半葉十行 一行十八字 皇帝一代の事蹟を編年体で記録した実録は、「金匱石室」の書として宮廷の奥深くに架蔵されていた。とはいえ、明王朝も後半期の嘉靖年間以降になると、その鈔本がかなり作成されるようになったらしく、とりたてて珍しいというわけではない。わが国にも、江戸時代に舶載された明実録の鈔本が、国立公文書館(旧、内閣文庫2セット)、国会図書館(旧、上野図書館)、宮内庁書陵部などに収蔵されている。 ここに紹介する東北大学附属図書館所蔵の『皇明実録』は、書皮(表紙)の副題簽に「洪武第五函」と記されており、明の歴朝実録の残本である。この鈔本でまず注目されるのは、朱絲欄(紅格)の左右双辺で、版心の上段に「皇明実録」と記されている点である。所蔵目録では「清鈔」本とされているが、明朝に「皇」字を冠している以上、明鈔本と考えられる。また「上」字や「皇」字などに単擡頭を施すほかに、残本部分には清朝皇帝の諱(いみな)を避ける避諱(ひき)が確認されないことも、この推定を補強する。 因みに、現在最も通行している台湾中央研究院歴史語言研究所影印本が底本として用いた「国立北平図書館蔵紅格鈔本」は清鈔本とされており、本書が明鈔本とすれば、残本とはいえ極めて貴重なものである。 次に、本書が縦34㎝、横19.3㎝の大本で、装丁も格別に精美である点も注目される。各册の書皮には雲鶴紋の紅綾を用い、左肩の題簽と右側の副題簽とともに黄絹が使われている。しかも、書套(図版3)には、五彩の緞子が用いられており、その文様は故宮博物院に所蔵する明清両朝皇帝の御覧に呈された清精写本『万寿無疆賦』の書套(朱家 さらに、本書で興味をそそるのは、通行本(中央研究院歴史語言研究所本)では『太宗実録』の冒頭に附された「奉天靖難事蹟」が、『太祖実録』に附されている点である(図版4)。もっとも、副題簽の内容目録では、「奉天靖難事蹟」は 各冊の書簽と巻数は、以下のとおりである。 ①大明太祖高皇帝実録 洪武第五函 第三十八本 なお本書は、東北帝国大学附属図書館が昭和5年(1930)に北京の古書店より直接購入したものであるが、それ以前の収蔵先を示すような蔵書印は一切押されていない。 ↓図版1『皇明実録』太祖実録巻224第1葉表 ↓図版2『皇明実録』版心部分 ↓図版3『皇明実録』書套正面の五彩緞子 ↓図版4『皇明実録』洪武第五函第四十四本の表紙 山形大学 新宮 学

|

主編『両朝御覧図書』、紫禁城出版社、1992年、157頁)と酷似している。本書の書影から明らかなように、文字も極めて優美である。明末の内府で精写されたもので、北京の大内、或いは祖宗の聖像や宝訓・実録を保管する書庫として嘉靖年間に建てられた皇史宬に収蔵されていた紅綾本と判断される。

主編『両朝御覧図書』、紫禁城出版社、1992年、157頁)と酷似している。本書の書影から明らかなように、文字も極めて優美である。明末の内府で精写されたもので、北京の大内、或いは祖宗の聖像や宝訓・実録を保管する書庫として嘉靖年間に建てられた皇史宬に収蔵されていた紅綾本と判断される。 と改められているが、内容に違いはない。これは、『明史』巻九七、藝文志二に、「明太祖實録二百五十七巻。(中略)萬暦の時、科臣楊天民の請を允(ゆる)し、建文帝元二三四年の事蹟を後に附す」とある記事とほぼ一致する。かつて、中央研究院歴史語言研究所本の校勘記を完成された黄彰健氏は、『明史』藝文志のこの記事は『太祖実録』ではなく『明史』太祖本紀の誤りで、人を惑わすものとして否定された。しかし本書は、第四十五本と第四十七本の題簽では「成祖文皇帝実録」としているものの、副題簽の記載の上では「洪武第五函」と一括しており、万暦帝の詔に基づいて太祖実録の末尾に建文年間の事蹟を附した明実録が確かに存在していたことを証してくれる。

と改められているが、内容に違いはない。これは、『明史』巻九七、藝文志二に、「明太祖實録二百五十七巻。(中略)萬暦の時、科臣楊天民の請を允(ゆる)し、建文帝元二三四年の事蹟を後に附す」とある記事とほぼ一致する。かつて、中央研究院歴史語言研究所本の校勘記を完成された黄彰健氏は、『明史』藝文志のこの記事は『太祖実録』ではなく『明史』太祖本紀の誤りで、人を惑わすものとして否定された。しかし本書は、第四十五本と第四十七本の題簽では「成祖文皇帝実録」としているものの、副題簽の記載の上では「洪武第五函」と一括しており、万暦帝の詔に基づいて太祖実録の末尾に建文年間の事蹟を附した明実録が確かに存在していたことを証してくれる。