|

■成果

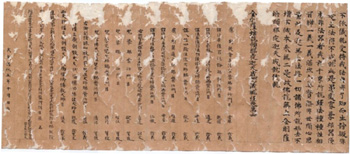

宋代以降の出版時代に先行する五代や唐の時代は、部分的に出版が行われていたとはいえ、書籍の流通において抄写の原本を繕写することが一般であった。唐初の五経正義、唐中期の孝経、道徳経、金剛般若経に対する玄宗御注など、いずれも天下の人士への流通を意図してのものだが、繕写によって頒行された。そのことは、敦煌遺書の中にそれらの一部が残存していることで確かめられる。未整理部分が少なくないため敦煌遺書の全貌は未だ不明だが、1962年商務印書館発行の『敦煌遺書総目索引』によってその概略が把握される。その中、道教関係には1978年福武書店発行の大淵忍爾編『敦煌道経』目録編・図録編がある。佛教関係には古く矢吹慶輝『鳴沙余韻』図録・解説や大正蔵第85巻古逸部疑似部が有るほか、1996年以来刊行中の『蔵外仏教文献』がある。論語鄭玄注には金谷治編『鄭注論語集成』、郭象注荘子には寺岡龍含『敦煌本郭象注南華真経』がある。いずれも、刊本以前の繕写本の様相を窺わせるもので、伝写本と刊本を比較対照することで、抄写から出版への移行が文化形態に与えた影響の具体相を追求する糸口を見いだすことができよう。(中嶋隆藏)

金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經

|