|

■成果

我国は古代から朝鮮半島より、多くの文化的恩恵を蒙って来た。書籍はその根幹とも言える。古代においては痕跡を留めるのみで、現物は伝わらず、現物の存するのは室町時代の『大蔵経』以降である。十六世紀末の豊臣秀吉の朝鮮侵略時には、多量の朝鮮本が将来された。これらは日本各地に秘蔵されているが、本国にも伝存しない善本が多い。

秀吉将来の朝鮮本は、十七世紀初頭の出版文化興隆期の我国によき底本を提供した。江戸初期刊の経書・史書・儒書・医書・本草書・算学書・仏書・詩文集・小説等には、朝鮮本を底本としたものが多く、我国の学問・文芸に甚大な影響を与えている。又慶長から寛永期にかけて盛行した古活字版は、朝鮮活字印刷の影響で成立し、和書の版式や表紙等にも朝鮮本の影響が看取される。

このように両国の関係は緊密であり、日本文化を考究する際には、中国同様、朝鮮を抜きにしては考えられない。朝鮮本には中国の宋版や元版を底本とした系統のよいものが多く、中国の佚書が朝鮮版として伝存する場合もあり、中国学研究にも大いに資する。朝鮮は又東アジアで最も金属活字印刷が隆盛した国で、その技術は極めて精巧である。世界の金属活字印刷史にとっても重要な意味を持つ。朝鮮は中国や日本とは異なり、出版業が未発達で、出版文化のあり方が異なる。刻工名の表示方式など朝鮮独特のものがあり、書誌学一般を考える際にも甚だ興味深い。藤本幸夫によって、日本現存朝鮮本の約8割の調査がなしとげられ、現在、その総合目録作成が開始されている。

朝鮮本研究は韓国で最も盛んで、千恵鳳・尹炳泰・鄭亨愚・朴相国氏等に優れた業績があり、公的機関の目録も多く刊行されている。しかし同版・異版の区別が充分になされておらず、刻工名による刊年・刊地の推定などは着手されていない。(三浦國雄)

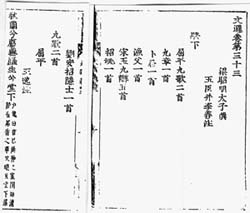

古活字本『文選』

|