|

■成果

我が国のあらゆる文化活動は、古くから周辺の漢字圏の人々の著述を拠り所として発展してきた。印刷が普及する以前は、周辺の人々が書写してきたものを直接移入するか、それらを底本に新たに書写したものを利用するなどしてきたが、書物に対する需要の増加に対応するため、周辺地域でも印刷による方法が中心となり、さらに日本国内でも、国内の需要に応えるため、周辺地域の人々の著述物を日本国内でも刊行されるようになった。この刊行物を、和刻本の漢韓籍と称している。これらには、原本そのままに刊行された「五山版」と通称されるものから、返り点・送り仮名等日本人の読書の便を加えた江戸期のものまで多種多様のものがみられる。

和刻本漢韓籍の調査は、単に、所在する資料の書誌的情報を提供して、その効率的な利用を実現しようとするだけでなく、漢字という共通する伝達手段で結合された国々が、互いに他国の文化をどのように吸収していったかを知る格好の指標を提供するものでもある。

中国では、『中国館蔵和刻本漢籍書目』(1995年,杭州大学出版社)が刊行され、韓国でも、和刻本韓籍の調査が開始されたと聞き及んでいる。

和刻本漢籍の所在調査については、長澤規矩也が『和刻本漢籍分類目録』『同補正』を刊行(昭和51・52年)し、一応の成果は見ているが、刊行後の増補・改訂も少なからず、さらに本目に欠ける釈家・医家はもちろん、在外和刻本漢韓籍の調査・目録化の必要性が痛感されている。(研究協力者、長沢孝三)

江戸時代の書物で一つの特色をなす蘭書方面において、出版された蘭学関係著訳書のリストは、生理学関係書については矢部一郎の試みがあり、また幕末の幕府による蘭学関係書出版統制・検閲については森睦彦の研究があるが、これをすべての分野にわたって包括的に調査研究したものはこれまでない。この事情は国外も同様である。(吉田 忠)

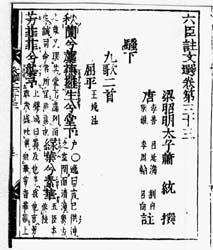

寛文本文選

|